江戸時代には幕府の儒学政策と黄檗僧(おうばくそう)の渡来などによって、明末清初(みんまつしんしょ)(民時代末から清時代初め)の中国文化が江戸にももたらされました。浅草の八百善をはじめとする料亭には多くの文人たちが集まり、煎茶や詩文、書画などを楽しんでいます。こうした場所で大田蜀山人(おおたしょくさんじん)や亀田鵬斎、市河米庵(いちかわべいあん)、菊池五山などといった文人が互いに刺激し合いながら交流しました。

市河米庵は、貫名菘翁(ぬきなすうおう)、巻菱湖(まきりょうこ)とともに幕末の三筆と称された書家です。晩年には5000人以上もの門弟を抱えたと言われ、米庵の書は多くの人々に受け入れられました。

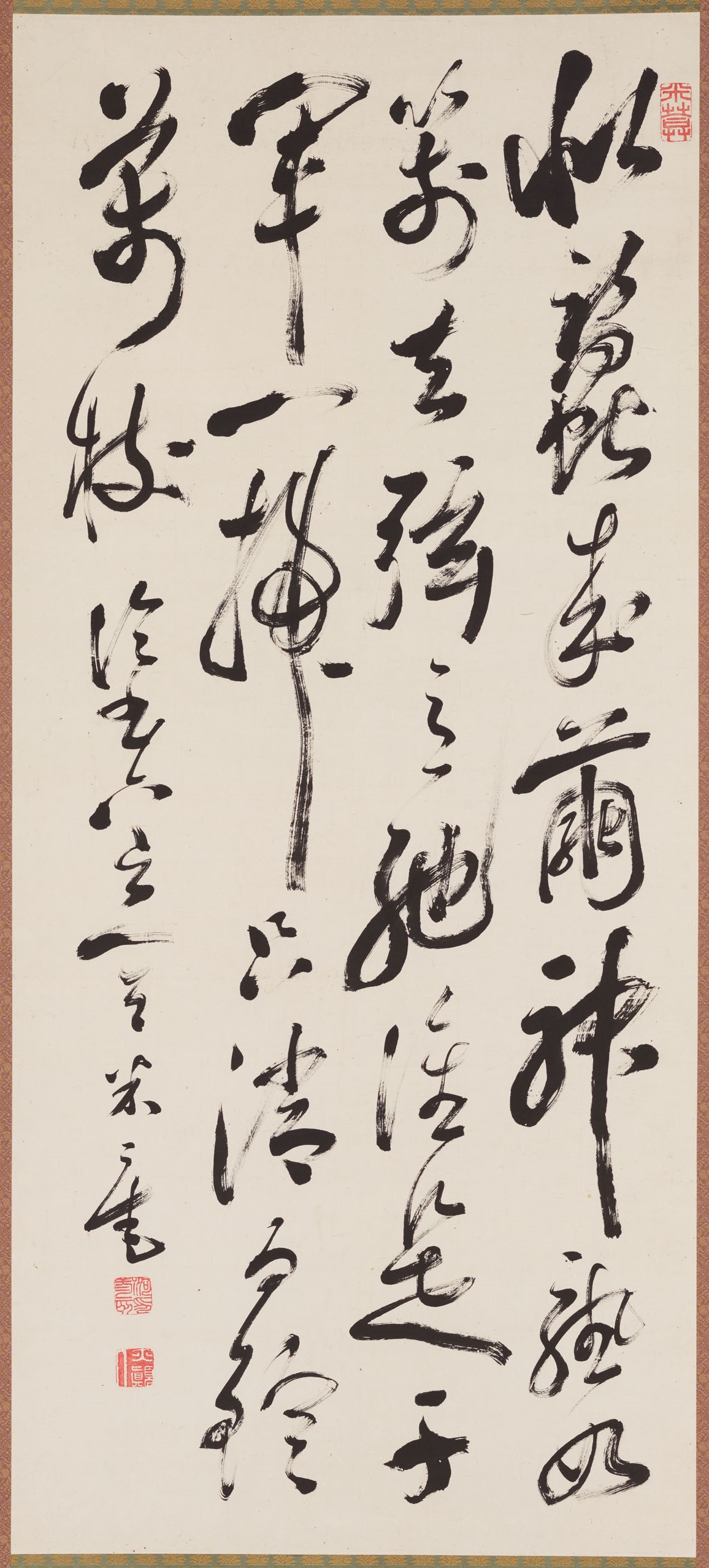

書を論じた詩文をダイナミックに揮毫したこの作は、日頃から書きなれた詩文なのでしょう。迷いなく進む筆運びは堂々としています。古今の書を幅広く学び、積み上げた成果が発揮された最晩年の作です。

当館で4月26日から6月15日まで開催する「幕末明治の下谷文人」展に出品します。(学芸員 田村彩華)

【釈文】似蠶成繭神熟。如箭去弦意馳。誰是千軍一掃。只消百錠萬枝。論書六言一首。米庵。